| R. Omidi |

Polysilicon Piezoresistive Pressure Sensor for the Simultaneous Wind Velocity and Direction Measurement

Datum der Promotion: 25.10.1999

Abstract: Eine neue Generation eines miniaturisierten, nichtrotierenden, mikroelektronischen, silicium-integrierten Windsensors (MESIWS) wurde entworfen, entwickelt, hergestellt und gefertigt, um gleichzeitig Windgeschwindigkeit und -richtung mittels einer doppelten, polykristallinen, piezoresistiven Silicium-Wheatstone-Brückenkonfiguration zu messen. Es wurde ein mikroelektronischer Silicium-integrierter Windsensor statt eines thermischen Windsensors entwickelt, da der thermische Windsensor entweder bei konstanter Energie oder bei konstanter Temperaturbetrieben werden kann, d. h. der Betrieb des thermischen Windsensors basiert entweder auf derWärmeübertragung vom Sensor oder auf der Messung eines strömungsinduzierten Temperaturgradienten (Temperaturunterschiede). Der thermische Windmesser erfasst die Windgeschwindigkeit und -richtung durch Messen der strömungsinduzierten Temperaturunterschiede auf dem erwärmten Sensorchip in zwei orthogonalen (rechtwinkligen) Richtungen, was sehr kostspielig ist. Die Auslenkung von Membran, Zunge (Balken) und Brücke wird als Funktion derWindgeschwindigkeit unter Verwendung verschiedener Gleichungen gemessen, die als fundamentaler Aspekt des Grundprinzips des Windsensors abgeleitet werden. Durch den Einsatz einer umfangreichen, dreidimensionalen Finite-Elemente-Methode des Simulationsprogramms ANSYS (ANalysis SYStem) als Entwurfshilfsmittel wurde eine beträchtliche Leistungssteigerung sowie eine drastische Kostensenkung für Windsensor erzielt. Der Temperaturkoeffizient der Nullpunktverschiebung, der Spannweite und des spezifischen Widerstandes des Windsensors mit der Sensibilität und dem k-Faktor wurden mit verschiedenen Versuchsanordnungen gemessen. Dabei wurde gefunden, daß die Stabilität der Membran sehr viel höher ist als die von Zunge und Brücke. Daher wurde der empfindlichste Teil der Membran von ANSYS ausgewählt, um dort die piezoresistive Polysilicium-Wheatstone-Brücke der Länge nach zu plazieren, so daß die größtmögliche Dehnung der Windsensormikrostruktur zur Windmessung erzielt wird. Die elektrischen Eigenschaften des Windsensors und mechanische Zugspannung, Belastung und Dehnung der Mikrostruktur wurden untersucht. Die theoretische Analyse und experimentelle Messung des Windsensors wurden beschrieben. Verschiedene Arten von elektrochemischen anisotropen Ätzstopptechniken wurden zur Bildung und hochpräzisen Dickenkontrolle der Siliciummembran eingesetzt. Der mikroelektronische Silicium-integrierte Windsensor wurde entwickelt, um die Windgeschwindigkeit und -richtung mit Hilfe des Programms LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) zu ermitteln und zu messen. Darüber hinaus wurde auch die Mikrosimulation (Microsim) PSpice mit einer Standardsoftware für Schaltungsanalysen eingesetzt, um die Verstärkerstufen mit einem Tiefpassfilter zu simulieren, zu entwerfen und zu analysieren. Die Standardspezifikationen und Eigenschaften des mikroelektronischen Silicium-integrierten Windsensors wurden anhand verschiedener Arten von Gleichungen intensiv berechnet, gemessen und optimiert. Verschiedene Temperaturkompensationstechniken wurden entwickelt und optimiert, um das Ausgangssignal des Windsensors zu verstärken. Das Windsystem mit dem meteorologischen Anemometer wurde zur Erfassung von Windgeschwindigkeit, -richtung und Luftdruck auf dem Dach des Fraunhofer Gebäudes angebracht. Die theoretische Analyse des Windsensors und die Simulationen stimmen sehr gut mit den vom Windsensoraufbau erzielten Versuchsergebnissen überein.

|

| R. Stief |

Dotierung von 4H-SiC durch Ionenimplantation

Datum der Promotion: 04.10.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-6940-7 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

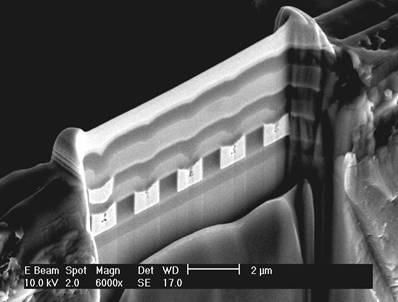

Abstract: Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Reichweitenverteilungen von Aluminium-, Bor- und Stickstoffionen in Siliciumcarbid sowie der elektrischen Eigenschaften von 4H-SiC-Schichten nach der Implantation dieser Stoffe. Die Dotierstoffe wurden in einem großen Energiebereich von 10 keV bis fast 6 MeV in das 4H-SiC implantiert. Die Ionenverteilung wurde mittels Sekundärionen-Massenspektrometrie gemessen und deren Reichweitenparameter mit einer optimierten Fitroutine bestimmt. Im Falle der vollständigen Amorphisierung der Kristalle durch hohe Implantationsdosen können die Reichweitenparameter mit dem Computerprogramm RAMM bzw. TRIM berechnet werden. Beide Parametersätze wurden in ein Prozesssimulationsprogramm implementiert, mit dem nun Al-, B und N-Verteilungen mit Energien bis 6 MeV und beliebigen Dosen sowie ausgeheilte Al- und N-Profile in hexagonalem SiC simuliert werden können. Danach wird der Einfluss verschiedener Implantations- und Ausheilbedingungen auf die elektrische Aktivierung und die Leitfähigkeit von Al-implantierten Proben behandelt. Die elektrische Aktivierung wurde durch Kapazitäts-Spannungs-Messungen, die Leitfähigkeit durch Schichtwiderstandsmessungen bestimmt. Es zeigte sich, dass die elektrische Aktivierung von Al nach der Ausheilung in einer geschlossenen oder einer offenen Anlage gleich blieb, während die Leitfähigkeit für Proben, die in der geschlossenen Anlge getempert wurden, höher war. Für ein besseres Verständnis dieser Ergebnisse wurden an den gleichen Proben Photolumineszenz- und Transmisssionelektronenmikroskopie-Untersuchungen bei tiefen Temperaturen durchgeführt. Es wurden kleine Punktdefektkomplexe als Rekombinationszentren identifiziert, die sich zu großen Versetzungsringen zusammenlagern, deren Größe und Dichte entscheidend von den Ausheilbedingungen abhängt. Eine Korrelation wurde zwischen der Versetzungsringdichte und der Leitfähigkeit gefunden.

|

| K. Tietzel |

Dreidimensionale analytische Simulation der Ionenimplantation

Datum der Promotion: 01.10.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-7176-2 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: In dieser Arbeit wird ein Programm zur dreidimensionalen Simulation der Ionenimplantation entwickelt. Damit ist es möglich, in beliebigen dreidimensionalen Bauelementestrukturen die Dotierstoffverteilung nach Implantation unter allgemeinen Prozessbedingungen zu berechnen. Als Methode wurden analytische Modelle verwendet, die es erlauben, durch Berechnung eines Faltungsintegrals schnell die Verteilung der Ionen nach der Implantation zu bestimmen. Zur Beschreibung der Bauelementegeometrie werden triangulierte Oberflächen verwendet. Um die geometrische Struktur des Bauelements für die analytische Simulation der Ionenimplantation aufzubereiten, wurden Algorithmen entwickelt, die eine stabile und physikalisch konsistente Erfassung der Bauelementegeometrie unter beliebigen Einschussrichtungen erlauben. Die Materialstruktur wurde durch Implementierung eines physikalisch motivierten Mehrschichtmodells berücksichtigt. Es wird eine neuartige Kopplung zu Monte-Carlo-Simulatoren vorgestellt, so dass die Kristallstruktur des Siliciums berücksichtigt werden kann. Das Programm wurde in eine kommerzielle Software-Umgebung integriert, was die Generierung adaptiver Gitter während der Simulation sowie gekoppelte Prozess-Bauelement-Simulationen moderner Bauelementarchitekturen ermöglicht. Zur experimentellen Verifikation des Programms wurden Dotierstoffverteilungen in Teststrukturen untersucht. Es wird gezeigt, dass eine inhärent dreidimensionale Geometrie messbaren Einfluss auf den Verlauf des Implantationsprofils im Vergleich zum Profil einer analogen ausgedehnten Struktur hat. Anhand einer aktuellen, in der Entwicklung befindlichen Architektur eines MOS-Transistors wird gezeigt, dass mit der entwickelten Software eine vollständige dreidimensionale gekoppelte Prozess-Bauelement-Simulation möglich ist, und welche Unterschiede im Vergleich zu einer zweidimensionalen Simulation zu erwarten sind. (Erlanger Ber. Mikroelektronik, Bd. 2000,3)

|

| M. Treu |

Stabilität von Metall-Oxid-Halbleiter-Strukturen auf hexagonalem Siliciumkarbid

Datum der Promotion: 16.07.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-6253-4 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: Für die Herstellung von Leistungsbauelementen auf der Basis von SiC sind Oxide hoher Qualität von entscheidender Bedeutung. Ziel dieser Arbeit war es daher, die Durchbruchfestigkeit von Oxiden auf SiC zu charakterisieren, die bei elektrischer Belastung im Oxid auftretenden Veränderungen zu analysieren und technologische Vorgehensweisen zu entwickeln, die zu einer hohen Langzeitstabilität der Oxide auf SiC führen. Zunächst werden thermische Oxide auf SiC-Epitaxieschichten hinsichtlich ihrer Morphologie untersucht und daraus Rückschlüsse auf die elektrischen Eigenschaften der Oxide gezogen. Es zeigt sich, dass sich auf Grund der anisotropen Oxidation und der Fehlorientierung von SiC-Epitaxieschichten in Abhängigkeit von der Oberflächenrauhigkeit eine inhomogene Oxidschicht auf SiC-Epitaxieschichten bildet. Oxiddicke und Inhomogenitäten im Oxid nehmen mit zunehmender Dotierung des SiC zu. Darauf aufbauend wurden Durchbruchfestigkeit und Langzeitstabilität von MOS-Strukturen auf SiC untersucht. Dabei wurde den Besonderheiten der SiC-Technologie, wie dem Einfluss der Epitaxie von SiC-Schichten, der Ionenimplantation in SiC und dem Ausheilen von ionenimolantiertem SiC besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es zeigt sich, dass diese Größen stark von der Kristallqualität des Ausgangsmaterials beeinflusst werden. Die Einflüsse der einzelnen Teilschritte eines MOS-Prozesses, wie Oxidation, Gate-Metallisierung und Diffusion, werden untersucht. Es wird festgestellt, dass Oxide auf SiC eine hohe Zuverlässigkeit erreichen, wenn SiC-Kristalle mit ausreichender Qualität zur Verfügung stehen und die Vorgehensweise bei der Herstellung von MOS-Strukturen den Randbedingungen der SiC-Technologie Rechnung trägt.

|

| S. Poscher |

Simulation von widerstands- und lampenbeheizten Öfen für die Schichtabscheidung

Datum der Promotion: 21.05.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-6361-1 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: Die Abscheidung dünner Schichten aus der Gasphase bei hohen Temperaturen spielt bei der Herstellung integrierter Schaltungen auf Siliciumscheiben eine wichtige Rolle. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Simulation des Stoff‑ und Wärmetransports in den hierfür verwendeten Schichtabscheideöfen. Das Ziel dieser Simulationen besteht darin, den Einfluss der Öfen auf die Homogenität der Schichten zu untersuchen. Der Ofen kann sowohl die Homogenität der Schichtdicke auf einer Siliciumscheibe als auch innerhalb einer Charge von Scheiben beeinflussen.

Die Simulationen basieren auf der numerischen Lösung der kontinuumsmechanischen Thansportgleichungen für Impuls, Energie und Konzentration der Prozessgase. Die Energiegleichung wird auch für die Siliciumscheiben und für die Ofenwände gelöst. Zusätzliche Modellgleichungen berücksichtigen die Temperatur‑ und Druckabhängigkeit von Dichte, Viskosität, Diffusionskoeffizienten und Wärmeleitfähigkeit des Prozessgasstromes. Mehrstufige chemische Reaktionsmechanismen können berücksichtigt werden. Die Wärmestrahlung wird durch die geometrische Berechnung von Sichtfaktoren modelliert. Die Simulationen wurden mit Phoenics‑CVD durchgeführt, einer speziell für Schichtabscheideöfen angepaßten Variante des Strömungssimulationsprogramms Phoenics. Das Programm wurde in dieser Arbeit durch die Implementierung neuer Modelle erweitert und auf eine Vielzahl von Fragestellungen angewandt. Es wurde ein Reaktionsmechanismus für die chemische Abscheidung von Siliciumnitrid in Horizontalöfen in den Simulator implementiert. Für die Kalibrierung der Reaktionsraten wurde ein Datensatz von experimentellen Schichtdicken‑ und Temperaturprofilen über den Stapel der prozessierten Scheiben benutzt.

Die Neuentwicklung eines Vertikalofens für Mehrscheibenprozessierung wurde mit Simulationen unterstützt. Dabei konnte ein Mindestabstand zwischen Scheibenstapel und Gaseinlässen angegeben werden, der nötig ist, damit bei der Nitridabscheidung die beiden verwendeten Prozessgase gut genug vermischt werden. Für das in diesem Ofen integrierte Schichtdickenmeßgerät konnte eine Verbesserung erarbeitet werden, mit der die Beschichtung von Messgerätekomponenten verlangsamt wird. Simulationen der Temperaturverteilung innerhalb des Scheibenstapels zeigten hervorragende Übereinstimmung mit dem Experiment. Dabei wurde mit der “ Thermostatmethode“ ein verbessertes Modell entwickelt und eingesetzt, mit dem die Heizleistung der Heizwicklungen während der Simulation automatisch aus den Reglertemperaturen bestimmt wird. Bei einer Simulation der Temperaturverteilung auf den Siliciumscheiben zeigte sich, dass ungleichmäßige Isolierung des Ofens zu Inhomogenitäten auf den Scheiben führen kann. Simulationen der Nitridabscheiderate in diesem Ofen zeigten, daß Inhomogenitäten über den Scheibenstapel durch das Temperaturprofil geprägt werden.

Außerdem wurde mit der Simulation die Entwicklung eines neuartigen Schnellheizsystems für rotierende Einzelscheibenprozessierung unterstützt. Es konnte gezeigt werden, dass durch die Rotation der Scheibe bei Oxidationsprozessen Temperaturinhomogenitäten vermieden werden können. Zu diesen Simulationen wurde eine Serie von Validierungsexperimenten entworfen und im ersten Prototypen durchgeführt. Die Experimente bestätigten die simulierten Vorhersagen sehr gut. Weiterhin wurden die lokale Kühlung der Siliciumscheibe durch die Auflagestifte, die Optimierung des Prozessgasstromes mit einer Gasprallplatte sowie das Einsaugen von Umgebungsluft beim Öffnen der Prozesskammer untersucht. Simulationen der Titannitridabscheidung bei niedrigen Temperaturen ergaben, daß bei diffusionslimitierten Prozessen in rotierenden Abscheidesystemen, ebenso wie in nichtrotierenden, eine Gasdusche benötigt wird, um Inhomogenitäten zu vermeiden, die durch Gasverarmung entstehen.

Bei den Simulationen wurden weitgehend sowohl Temperatur‑ als auch Konzentrationseffekte berücksichtigt. Häufig wurden 3‑dimensionale Modelle eingesetzt. Dies war in älteren Arbeiten oft nicht möglich, da Programme und Rechner noch nicht weit genug fortgeschritten waren.

|

| J. Thomas |

Mikrosystemtechnische Vibrationssensoren zur automatisierten Zustandsüberwachung von Drehwerkzeugen

Datum der Promotion: 08.04.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-6168-6 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: Ziel der vorliegende Arbeit waren Entwicklung, Herstellung und Charakterisierung mikrosystemtechnischer Vibrationssensoren für den Bereich hoher Beschleunigungen, mit denen Vibrationsamplituden bis 4000 g in einem Frequenzbereich bis 10 kHz gemessen werden können. Bei den Vibrationssensoren als Teil eines Mikrosystems wird ein neuartiges Konzept zur Werkzeugzustandsüberwachung in der Fertigungstechnik verfolgt, indem die bei der spanenden Bearbeitung entstehenden Schwingungen vom Sensor direkt am Werkzeug gemessen und diese Information in das Mikrosystem eingespeist wird. Die Sensoren stellen ein neuartiges Instrumentarium zum Nachweis von Vibrationen sowohl in hohen Beschleunigungs- und Frequenzbereichen als auch mit hoher Empfindlichkeit dar. Dabei wird das piezoresistive Messprinzip unter Anwendung einer Wheatstoneschen Brücke genutzt. Simulationen mit der Finiten-Elemente-Methode erwiesen, dass die Empfindlichkeit der Vibrationssensoren ohne Verringerung der Resonanzfrequenz erhöht werden kann, indem eine seismische Masse in geeigneter Form der Membran hinzugefügt wird. Es werden verschiedene Bauformen der Masse vorgestellt und simuliert. Die Herstellung wurde derart gestaltet, dass erst nach der Abarbeitung eines CMOS-kompatiblen Prozesses der Silicium-Halbleitertechnologie ein anisotroper Ätzschritt mit elektrochemischem Ätzstop gleichzeitig Membran und seismische Masse strukturierte. Unter Wirtschaftlichkeits- und Zuverlässigkeitsaspekten wurde eine Strategie für die Aufbau- und Verbindungstechnik erarbeitet. Die hergestellten Vibrationssensoren wurden hinsichtlich ihrer physikalischen, elektrischen und mechanischen Eigenschaften charakterisiert. Vibrationstests wiesen abhängig von der Bauform der seismischen Masse Empfindlichkeiten und Resonanzfrequenzen von bis zu 30 myV/Vg bzw. 6,7 kHz nach. Der Einsatz der Vibrationssensoren an einem Drehmaschinenwerkzeug lieferte den Nachweis, dass die Sensoren zur Werkzeugzustandsüberwachung gut geeignet sind.

|

| H. Roth |

Elektrische Eigenschaften von MOCVD-Tantalpentoxid in Mehrschicht-Dielektrika

Datum der Promotion: 26.02.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-6133-3 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: In der Dissertation wird Tantalpentoxid untersucht. Es ist für künftige Speicherchipgenerationen als Dielektrikum interessant. Untersucht werden vor allem die elektrischen Eigenschaften, Dielektrizitätskonstante und Leckstromverhalten. Dabei wird die Zweischichtstruktur des Dielektrikums bei der Auswertung der elektrischen Messungen besonders berücksichtigt, so daß die Ergebnisse nicht auf das Gesamtdielektrikum, sondern auf die einzelnen Schichten bezogen werden können. Die Dielektrizitätskonstante von Tantalpentoxid wird ermittelt. Es zeigt sich eine starke Abhängigkeit von der Tantalpentoxiddicke. Diese Schichtdickenabhängigkeit ist eine intrinsische Eigenschaft von Tantalpentoxid. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das Leckstromverhalten für verschiedene Schichtsysteme und Temperbedingungen untersucht. Ergebnisse zeigen, daß weitere Untersuchungen an MIM-Strukturen durchgeführt werden müssten, da im Gegensatz zur MIS-Struktur mit einem Zweischichtdielektrikum Einflüsse einer Zwischenschicht vermieden werden könnten. Hierfür ist die Auswahl eines Elektrodenmaterials, das mit großer Austrittsarbeit den Stromfluss begrenzt und zur bestehenden Silicium-Technologie kompatibel ist, eine Möglichkeit.

|

| W. Ghanem |

Development and Characterization of a Sensor for Human Information: A Contribution to Innovative House Technique

Datum der Promotion: 04.02.1999

[Diese Dissertation ist unter der ISBN 3-8265-4881-7 in der Reihe „Erlanger Berichte Mikroelektronik“ im Shaker-Verlag erschienen.]

Abstract: Das Hauptziel der in dieser Dissertation dargelegten Forschungsarbeit war die Untersuchung der Anwendung von auf CMOS-Technologie basierenden Thermosäulen-Infrarotsensoren für die Entwicklung eines Personeninformationen- und –anzahlsensors (human information and people-counting sensors – HICS), der für mehr Sicherheit und Komfort in privaten Haushalten sorgen soll. Zu diesem Zweck war es notwendig, eine umfassende Analyse der Thermosäulen-Leistung sowie eine umfangreiche Untersuchung eines Algorithmus zur Ermittlung der Personenzahl in einem Zimmer, ihre Position und Körperhaltung durchzuführen.

Kapitel 2 enthält allgemeine Angaben zu verschiedenen Arten von Infrarotsensoren, und zwar Wärme- und optische Sensoren. Die Vorteile von Wärmesensoren wie z. B. geringe Kosten, breite spektrale Empfindlichkeit sowie Betrieb bei Zimmertemperatur werden hervorgehoben. Das Thema thermoelektrische Sensoren behandelt hochmoderne thermoelektrische Sensoren. Angefangen mit den grundlegenden Gleichungen der Thermoelektrizität werden die Auswahlkriterien für thermoelektrische Materialien und die Parameter thermoelektrischer Sensoren zum Zwecke der Personenerfassung zusammengefaßt.

In Kapitel 3 werden die verschiedenen Arten von Infrarotabsorbern für thermoelektrische Sensoren sowie Kriterien für das Entwerfen dieser Absorber simuliert und diskutiert. Ein Breitbandabsorber und selektive Bandabsorber wurden kombiniert, um die für unsere Anwendung bestmögliche Leistung zu erzielen, wobei optimale Schichtdicken dargestellt werden. Darüber hinaus ergab die Untersuchung eines modifizierten Viertelwellenlängenabsorbers, der mit CMOS-Technologie kompatibel ist, eine Absorption von etwa 85% in einem Wellenlängenbereich von 8–12µm.

Zum besseren Verständnis und zur Leistungsoptimierung des Sensors wurde zusätzlich ein analytisches Modell für Thermosäulen vorgeschlagen. Es wurden unterschiedliche Entwurfsparameter für Thermosäulen untersucht und studiert, wobei das Material, die Anzahl und Dimension der zu verwendenden Thermoelemente, die Membranart, -größe und -dicke sowie das Füllgas zur Leistungsoptimierung ausgewählt wurden. Eine n-poly/p-poly-Thermosäule mit einer Breite von 5µm bzw. 12,5µm, einer Thermoelementanzahl von 50, Membranradius und -dicke von 0,65mm bzw. 1,6µm bestehend aus einer Kombination aus Siliciumoxid und -nitrid sowie einem Absorberradius von 0,35mm ist vorzuziehen, da sie eine höhere Reaktionsfähigkeit/Empfindlichkeit (133,6V/W) und Erfassungsfähigkeit (8,9 107 cmHz1/2/W) besitzt.

In Kapitel 4 werden die Ätzeigenschaften von TMAH zur Herstellung einer Zungenstruktur für Thermosäulen dargestellt. Daraus folgt, dass bei zunehmender Konzentration die Ätzrate in <100>-Richtung abnahm und die Unterätzrate in <211>-Richtung zunahm. Darüber hinaus wurde eine optimale TMAH-Konzentration von 17%wt. zur Entwicklung von glatten, ätzhügelfreien Oberflächen ermittelt.

Eine mechanische Restspannung in den dielektrischen Schichten einer Membran führt darin zu Knicken nach dem Ätzen der Rückseite mit KOH; daher wurde die Restspannung in den bei der Thermosäulenherstellung verwendeten Materialien untersucht. Es wurden zwei Methoden angewendet, um freistehende Membranen zu erhalten, und zwar wurden einerseits verschiedene Schichtkombinationen mit unterschiedlichen Dicken verwendet, wobei einige Schichten Zugspannung und andere Schichten Druckspannung aufwiesen, und andererseits wurde Ionenimplantation zur Kompensierung der mechanischen Spannung in diesen Schichten eingesetzt. Es stellte sich heraus, daß Kompensationsdosen mit verschieden hoher Energie Restspannung in thermischem Oxid- und Nitridschichten aufheben. Außerdem wurde eine allgemeine Regel zur Herstellung von Schichtfolgen ohne Restspannung aufgestellt.

Ausgehend von den Simulationsergebnissen wurden auch Infrarotabsorber für Thermosäulen hergestellt. CMOS-kompatible Schwarzschichten (poröser Kohlenstoff) und Viertelwellenlängenabsorber (Al, Oxid, Nitrid, Cr) wurden hergestellt. Eine neue Absorberart wurde durch gleichzeitiges Sputtern von Graphit und Silicium entwickelt. Dieser Absorber wies eine gemessene Absorption von über 90% im Wellenlängenbereich von 3 – 15µm und eine ausgezeichnete Adhäsion zum Siliciumsubstrat auf. Als nächstes wurde ein Einzelelement-Thermosäulensensor sowie ein Thermosäulenarray für HICS entworfen und hergestellt, und zwar ausschließlich mit in CMOS Technologie kompatiblen Materialien. Ein Matrix-Array aus 4×4 Thermosäulen, das mit einer Vorverstärkerstufe integriert ist, und ein Temperatursensor wurden entworfen und hergestellt. Dabei wurden die Simulationsergebnisse zugrunde gelegt und die Software Pspice eingesetzt. Eine Empfindlichkeit von 50,2 V/W und eine normalisierte Erfassungsfähigkeit von 3,7 107 cmHz1/2/W wurden für Arrayelemente oder Pixel in diesem Array erzielt.

In Kapitel 5 wurden ein- und zweidimensionale Thermosäulenarrays aus Multielement-Thermosäulen entworfen, entwickelt und als Erfassungseinheit für einen HICS charakterisiert. Zur Bestimmung der Position, Anzahl und Bewegungsrichtung von Personen wurde ein allgemeiner LabView-Algorithmus aufgestellt, der auf der thermischen Darstellung der von den Multiinfrarotsensoren erfassten Objekte basiert. In diesem Algorithmus können die Parameter der Erfassungseinheit anhand von Software dynamisch organisiert werden, d. h. die Anzahl der Sensoren (Pixel) ist unbegrenzt. Die Auswirkung von warmen Objekten, der Sonne und der Heizung wird durch intelligente Kalibrierung aufgehoben. Die Anzahl der Parameter jedes Pixels ist dynamisch und kann leicht geändert werden oder eine neue Datei kann für die Erfassungseinheit erzeugt werden, je nach den Parametern und Bedingungen der Umgebung. Schließlich wurde eine kompakte Erfassungseinheit mit dem Matrix-Array aus 4 Thermosäulen vorgeschlagen, wobei eine analoge Schnittstelle erstellt wurde, die eine Verstärkerstufe mit einem Verstärkungsfaktor von 8000 und eine Temperaturkompensierungsschaltung mit einer Empfindlichkeit von 20,4mV/K umfasst und somit die Anforderungen für HICS-Sensoren erfüllt. Um einen Raum mit einer Fläche von etwa 5m x 5m abzudecken, wurde mit der Software Raytrace eine Ge-Linse mit einem Übertragungsfaktor von 80% im Infrarotbereich entwickelt, die auf den Simulationsergebnissen basiert. Da eine Fresnellinse weniger schwer und weniger teuer ist, wurde außerdem mit der Software Optica eine äquivalente Fresnellinse statt der Ge-Linse entworfen.

Die Tests dieses Systems in einem Raum von einer Fläche von 5m ergaben für die Ermittlung der Anzahl der Personen, ihre Position, Bewegungsrichtung und Körperhaltung eine Zuverlässigkeit von 90% bei bis zu 4 anwesenden Personen. Folglich kann das entwickelte HICS-System für Sicherheits- und Geschäftszwecke, als Beleuchtungssteuerung, zum Energiesparen und in Klimaanlagen eingesetzt werden.

Es bedarf noch einiger technischer Arbeit bei der Entwicklung der HICS mit einem integrierten Thermosäulenarray bis das Gerät vermarktet werden kann, z. B. die hier dargelegten Matrix-Arrays aus 4×4 Thermosäulen, das Gehäuse, das die Chips vor der Umwelt isolieren und schützen soll und das Füllgas, das die Thermosäulenleistung verbessern soll erfordern noch weitere Testperioden, die zwar nicht problematisch jedoch arbeitsintensiv sind. Schließlich ist zu hoffen, dass die vorliegende Arbeit einen Anstoß gibt zu weiteren Studien und Forschungsarbeiten in verschiedenen Bereichen und die Effektivität von Mikrosystemforschung auf vielen Gebieten demonstriert, z.B. intelligenter Haustechnik.

|