2001 – 2005

Dissertationen aus den Jahren 2001 – 2005

2005

| Name | Thema / Titel |

|---|

| V. Häublein |

Kontaminationsprozesse in der IonenimplantationDatum der Promotion: 08.12.2005 |

| C. Lehrer |

Effekte bei der Nanostrukturierung mittels fokussierter IonenstrahlenDatum der Promotion: 19.11.2005 |

| A. Weidner |

Strukturbreitenbestimmung für die sub 100nm-Lithographie mittels spektralellipsometrischer BeugungsmessungDatum der Promotion: 31.10.2005 |

| S. Berberich |

Entwicklung, Herstellung und Charakterisierung von integrierbaren Leistungsbauelementen und einer Trench-Gate TechnologieDatum der Promotion: 25.07.2005 |

| T. Leistner |

Charakterisierung von Titandioxidschichten abgeschieden aus neuentwickelten Precursoren mittels MOCVDDatum der Promotion: 10.05.2005  Als erster Schritt wurde für alle zur Verfügung stehenden Precursoren jeweils ein Abscheideprozeß zur Herstellung von Titandioxidschichten mit geeigneten Parametern optimiert. Im Anschluss daran wurden einfache Teststrukturen mit Titandioxidschichtdicken zwischen 25 nm und 150 nm erstellt und charakterisiert. Besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der elektrischen Charakterisierung, zusätzliches Augenmerk wurde auf die kristallgraphische Analyse gelegt.  Es ergaben sich starke Abweichungen der theoretischen Flachbandspannung von den realen Flachbandspannungen. Ofengetemperte Schichten zeigten deutlich mehr positive Oxidladungen in der Schicht als RTP-getemperte Schichten. Außerdem wurden getrappte Ladungen in den Schichten und Grenzflächenladungen an den Grenzflächen gefunden, was auch anhand der Verschiebung der Flachbandspannung ersichtlich ist. Unter den gefundenen Stromtransportmechanismen finden sich im Bereich niedriger Spannungen vor allem Verschiebungsströme, im mittleren Spannungsbereich findet sich Poole-Frenkel-Leitung mit Barrierenhöhen zwischen 0,79 und 1,01 eV und im Bereich hoher Spannungen war Feldunterstützte Emission bzw. Fowler-Nordheim-Tunneln mit Barrierenhöhen bzw. Traptiefen von maximal 0,15 eV zu beobachten.

|

2004

| M. Beichele |

Optimierung der Stickstoffkonzentrationen in Gatedielektrika und -elektroden für fortschrittliche CMOS-TechnologienDatum der Promotion: 12.10.2004 Die Arbeit trägt zum gegenwärtigen Verständnis des Schichtwachstums, der Morphologie und des Degradationsverhaltens von ultradünnen nitridierten Oxiden bei. Sie liefert darüber hinaus einen Beitrag zum Thema der Bordiffusion durch ultradünne Oxide. Damit werden die wichtigsten Fragestellungen im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Generation ultradünner Oxide erläutert, durch eigene Experimente untersucht und in zusammenhängender Form diskutiert. |

| R. Weiß |

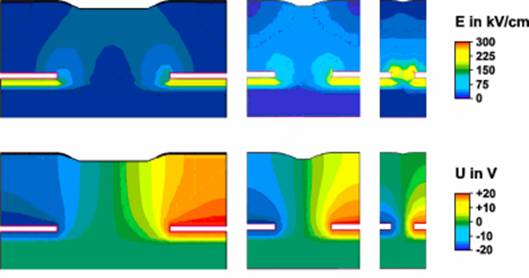

Herstellung, Untersuchung und Modellierung von Schottky-Dioden mit ionenimplantierter Randfeldbegrenzung auf SiliciumcarbidDatum der Promotion: 17.03.2004 |

2003

| N. Benesch |

Entwicklung eines integrierbaren optischen Meßsystems zur Kontrolle der Linienbreiten periodischer sub-MikrometerstrukturenDatum der Promotion: 30.05.2003 |

2002

| O. Lenhart |

Algorithmen für die dreiecksbasierte dreidimensionale Simulation bewegter Oberflächen in der HalbleitertechnologieDatum der Promotion: 15.10.2002 |

| R. Schnupp |

Rückseitenkontaktierte Kohlenstoff-Interdigitalelektroden für bioelektronische AnwendungenDatum der Promotion: 15.10.2002  Aus der elektrochemischen Analyse ist Glas-Kohlenstoff aufgrund seiner Qualitäten als Standard-Elektrodenmaterial bekannt, der aber nicht mit dünnschichttechnologischen Verfahren bei niedrigen Temperaturen zu fertigen ist. Die Nebeneinanderstellung der physikalischen und chemischen Eigenschaften aller Kohlenstoffmodifikationen zeigte, dass diamantähnliche Kohlenstoffschichten (DLC, von diamond-like-carbon) vergleichbare elektrochemische Qualitäten besitzen und weitere Vorzüge wie beispielsweise eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit aufweisen. Einen Hauptteil dieser Arbeit bildeten folglich die Abscheidung diamantähnlicher Kohlenstoffilme mittels der HF-Magnetron-Kathodenzerstäubung und die Charakterisierung der physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser Dünnfilme. Elf Verfahren, die zur Rückseitenkontaktierung von Siliciumbauelementen in Frage kommen, wurden im Rahmen dieser Arbeit theoretisch verglichen und hinsichtlich deren Eignung für die vorliegende Aufgabenstellung bewertet. Einen Erfolg versprechenden Ansatz bildete die elektrische Verbindung der beiden Scheibenseiten über anisotrop geätzte Gruben, was die photolithographische Strukturierung in diesen Kavitäten erforderte. Die Technologie der anisotropen Siliciumstrukturierung, der konventionelle und der galvanische Lackauftrag wurden speziell auf die vorliegende Aufgabenstellung hin theoretisch behandelt und potentiell auftretende Probleme erörtert. Die experimentelle Durchführung der Belackung dieser hohen Topographien mittels konventioneller Schleuderverfahren zeigte, dass selbst mit mikrosystemtechnischen Speziallacken kein befriedigender Erfolg zu erzielen war, woraufhin diese Technologie verworfen wurde. Die dargestellten Eigenschaften der entwickelten Sensoren belegen die Eignung der DLC-Schichten als Elektrodenmaterial für bioelektronische Anwendungen. Die Funktionsfähigkeit der Rückseitenkontaktierung, die auf der elektrochemischen Belackung anisotrop geätzter Gruben basiert, eröffnet Perspektiven für eine Vielzahl neuartiger Bauelemente und Applikationen der Mikrosystemtechnik. Beispielsweise bietet die Strukturierung von Metallbahnen in den Siliciumgruben Möglichkeiten zur Realisierung von konisch geformten Mikrospulen mit hoher Induktivität und darauf beruhenden Mikrorelais, dem Aufbau miniaturisierter Quadrupole oder weiterer elektrooptischer Komponenten.

|

| D. Stiebel |

Modellierung von transienten Effekten bei der Diffusion von Bor in SiliciumDatum der Promotion: 31.05.2002 |

| O. Krause |

Entwicklung eines Modelles zur Diffusion von Aluminium in SiliciumDatum der Promotion: 30.04.2002 |

| R. Kühnhold |

Entwurf und Herstellung von integrierten ionensensitiven Feldeffekttransistoren in CMOS-TechnologieDatum der Promotion: 18.04.2002 |

| H. Boubekeur |

Contamination Aspects in Integrating High Dielectric Constant and Ferroelectric Materials into CMOS ProcessesDatum der Promotion: 05.03.2002 |

2001

| F. Quast |

Untersuchung von Punktdefekten in Silicium mit Hilfe der PlatindiffusionDatum der Promotion: 11.06.2001 |